福井県嶺北地方と関東地方でのフィールド実験で無給電ラジオの受信能力が明らかに

外部アンテナや電池不要で中波AM放送を受信できるHOOPRAの受信能力について、福井県と関東地方において、NHK公共放送を利用して定量的、定性的にフィールド実験から調べました。携行しやすい直径60cmのHOOPRA-60と、直径80cmのHOOPRA-80を使っています。受信能力の実験では、定量的には検波回路からの誘起電圧値、定性的には放送の聞こえ具合として、単に何かしゃべっているのが聞こえるレベルではなく、しっかりと放送内容が聞き取れるレベルでの評価としました。災害時に内容が聞き取れなくては意味がありませんのでそうした評価にしています。

福井県でのNHK福井第1放送(JOFG, 927kHz, 5kW)を利用した実験から、受信能力として、福井市下馬からHOOPRA-60は13km、HOOPRA-80は15km圏となりました。15km圏には40万人が居住します。全国的には5kWで運用されている放送所が多ので、HOOPRAは各放送所から15 km圏での効果的な利用が期待できると思います。

関東地方でのNHK東京第1放送(JOAB, 693kHz, 500kW)を利用した実験から、受信能力として、HOOPRA-60は70km、HOOPRA-80は80km圏となりました。80km圏には3800万人が居住します。

中波AM放送波の特徴から無給電で作動するHOOPRAは、電池不要技術として、脱炭素化や循環型社会システムに資するものです。1カ所のラジオ放送所から、受信側では電源が不要で、関東地方で3800万人もの人々と災害情報を共有できる可能性は、自然災害の多い日本での持続可能な情報源として中波AMラジオ放送波の価値を高めるものです。 関東大震災追悼100年の今、南海トラフ大地震に備えた災害情報源としての地上波AMラジオ放送の価値が再認識されるべきだと提言いたします。

鉱石ラジオやゲルマラジオも含めて、これまで無給電ラジオの受信能力を定量的かつ定性的に体系的に整理し議論した学術論文は調べた限り見つけられませんでしたので、世界初の学術論文としての報告になる可能性があります。

詳細は以下の論文(Journal of Disaster Research Vol.18 No.6 2023, 関東大震災100年特別号)でまとめています:

日本の防災力向上に向けた中波AMラジオ放送の重要性 ~無給電フープ型ラジオを活用した関東地方と福井県の事例~

本論文の背景と概要です:

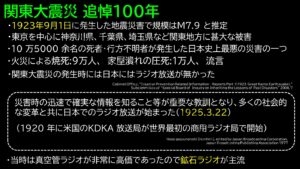

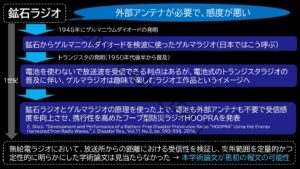

1923年9月1日に関東大震災が発生しました。来たる2023年9月1日は関東大震災から100年です。災害時に流言に騙されない信頼出来る情報を迅速に得ることの教訓が契機となり日本のラジオ放送が1925年3月22日に始まりました。当時は真空管ラジオが非常に高価であったので、鉱石ラジオが主流でした。鉱石ラジオは外部アンテナが必要で、感度も悪いものでした。携行性に優れるトランジスタラジオが発明され、普及したのは1950年代後半であり、電池式ラジオは現在に至っています。1948年にゲルマニウムダイオードが発明され、鉱石を使わない、ゲルマニウムダイオードを検波に使ったいわゆる「ゲルマラジオ」(特に日本ではこう呼びます)が出現しました。電池を使わないで放送波を受信できる利点はあるものの、電池式のトランジスタラジオの普及に伴い、ゲルマラジオは趣味で楽しむラジオ工作をというイメージになっていきました。

本論文では、鉱石ラジオとゲルマラジオの原理を使った上で、電池も外部アンテナも不要で受信感度を向上させ、携行性を高め、蓄光材で視認性を向上させ、AMチューナーとしてスマホ接続でも使えるフープ型防災ラジオHOOPRAとして発表しています。関東地方と福井でのフィールド実験結果から、放送局からの距離で、実用範囲を明らかにした論文です。世界でラジオ放送が開始されて以来、無給電ラジオについて、放送局からの距離とその受信性を学術的に定量的に明らかにしたジャーナルアーティクルは見当たりませんでした。携行し易い直径が60cmと80cmのフープ型ラジオ(HOOPRA)を用いて、フィールド実験の結果、公共放送NHKラジオ第一放送(JOAK,300kW)と第二放送(JOAB,500kW)を利用した場合、送信所の菖蒲久喜から半径80km圏で利用できることが明らかとなりました。この圏内には約3800万人が居住します。また福井県での調査では、福井市のNHK福井ラジオ第一放送(JOFG, 5kW)から15 km圏で利用できることも明らかになり、この圏内には約40万人が居住しています。全国には5 kWクラスのラジオ放送局が多いので、HOOPRAは各送信局の半径15 km内で効果的に利用できると考えられます。HOOPRAは、一般的な電池式ラジオやソーラーラジオ、さらに手回し発電ラジオに内蔵されている蓄電池の劣化・廃棄の問題が無いので環境汚染の心配が無く、持続可能なラジオ受信機になります。AMラジオ放送局は海外にも多いので、HOOPRAは世界規模で持続可能なラジオ受信機としての可能性を示すものです。

停電が併発した災害時はテレビが使えませんし、ネットも寸断される可能性があります。ネットは輻輳の問題から使えなくなる可能性もあります。信頼出来る情報源はラジオ放送になります。多くの民放AM放送がFM放送に転換するという流れの中で、AM放送が無くなるという誤解があるように思います。NHK公共放送は今後もAM放送を継続するようですし、民放の一部も継続して行う状況のようです。本研究内容は、今後30年の間に70~80%の確立で予想されている南海トラフ大地震における重要な緊急情報源として、広域伝搬性に優れるAMラジオ放送の意義を再評価する必要性を提言しています。

本研究内容の学会発表での議論は、2023年度電気・情報関係学会北陸支部連合大会(2023.9.2開催)にて行います。

セッション:C2. アンテナ・伝搬1

11:15 C2-2 関東大震災後100年の日本における防災力維持の為の中波ラジオ放送の重要性:無給電ラジオ受信機HOOPRAを用いた福井県と関東地方における事例研究

MEMO:

初稿 2023.9.1

更新 2023.9.2

CANONICAL: https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2023/09/01/post-8015/